この記事ではドラムセットの基本セッティングについてご紹介します。

ドラムセットが他の楽器と大きく違うところは、自分に合わせて自由にセッティングが変えられる事です。

ギターやベース、サックス,トランペットなどはピックやマウスピースを変えることで、好みのプレイスタイルに近づけることができますが、楽器自体の形と位置はほぼ変わらないですよね?

初期のドラムセットはバラバラの楽器を寄せ集めたもので、発明当時はそれほど自由は効きませんでしたが、今では自分に合わせたセッティングがしやすくなりました。

セッティングをすると何が良いの?

人間の身体は一つとして同じものがありません。自分の身体とプレイスタイルにあったセッティングをすることで以下の様な効果が得られます。

- 出来なかったフレーズがやりやすくなる

- 無理のない体の使い方ができる

- 悪い癖をつきにくくする

- 自分のプレイスタイルの発見

日によって叩きづらくなる、常に快適に叩きたい方は是非一度チェックしてみてください。

セッティングのポイント

今回は自分が考える基本のセッティングを一つずつ解説してみます。

共通する3つのポイント

- ①手が全ての楽器にラクに届く

-

ドラムセットは複数の楽器が集まっています。

遠すぎては腕を多く伸ばさないといけませんし、近すぎても窮屈になってしまいます。思った場所にラクに届く位置を見つけましょう。 - ②足がラクに落とせる

-

足はドラムセットの中でも土台となる場所。

ストレスのないイス、ペダルのセッティングを探しましょう。 - ③連続してラクに長く叩ける

-

理にかなったセッティングであれば長時間の演奏もラクになってきます。

なぜこのセッティングにしたのか、工夫しながら作ってみましょう。

イスの座り方

まずは座り方から。ここから全てに影響を及ぼすことが既に始まっています。

椅子に座った途端に腰が寝てしまう人がいますよね?

演奏中に一瞬ここまで落ちることはありますが、常にこれでは上半身をうまく使えません。腰にも悪いです。

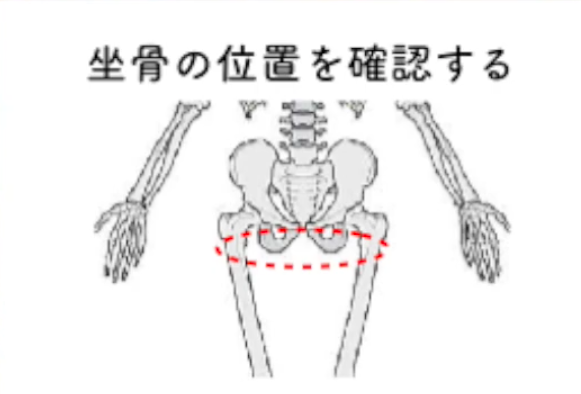

座るときは座骨を少し立てて座ってみましょう。

座骨がわからない方はお尻の下に手を敷いて腰を上下に動かしてみましょう。骨盤を上げると「ゴリッ」っと骨が手に当たると思います。

確認できましたか?硬い椅子だとより坐骨の位置が感じやすいです。

反対に腰がそりすぎても腰に悪く、固まってしまうので注意です。

どちらにでも行けるように下ろし切ったところと、上がり切ったところの中間の位置を探しましょう。

イスの高さ

椅子の高さによって得意、不得意があり、プレイスタイルも変わります。

- イスが高い

-

- 足を上げ下げしやすい

- 細かい動きがやりやすい

- リズムを細かく取りやすい

- 足の重さが乗りにくいので、どっしりした音が出しにくい

- イスが低い

-

- 足の重さが乗り、どっしりした音が出しやすい

- リズムを深く取りやすい

- 細かい動きが苦手

- 足が上げにくい

テクニックや体の使い方で弱点を補うことは十分に可能ですが、初めはなるべくラクに叩きたいので、足を下ろしやすい高さにしてみましょう。

足を均等に前に出し、つま先立ちをして、太腿が地面と平行から少し下がるぐらいがオススメです。

高すぎてもバランスがとりづらくなってしまいます。どちらにでも行ける中間の高さを見つけてみましょう。

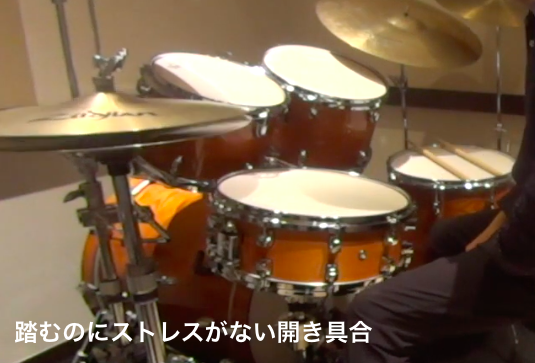

足の開き具合

足の開き具合は体格と股関節の可動域によって個人差が出てきますが、ラクに動かせる事が大切なのは変わりません。

まず両足の前後を均等に揃えて、椅子に座りながらジャンプしてみましょう。

開きすぎは疲れやすく、狭すぎはバランスがとりづらいですね。

一番踏ん張れる、無理なく続けられる場所がちょうど良い開き具合です。(映画一本見られるぐらいのリラックス感)

ジャンプでふらふらしてしまう方は、椅子に坐骨で立つことをを思い出しましょう。上半身でバランスを取るのではなく、みぞおち、臍の下に重りがあるようなイメージでやって見てください。

ガニ股になってしまう人は、少し膝を内側気味にすると安定感が出ます。

バスドラムの位置

椅子がセッティングできたら次はバスドラです。

足の開き具合をキープしたまま、そこにペダルが来るようにしましょう。

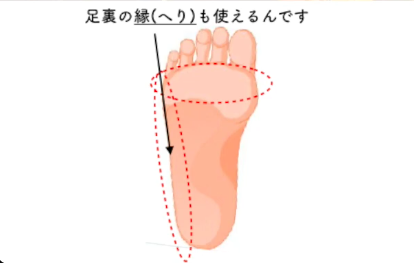

足のウラは母指球から横一帯にかけて、指の付け根がペダルの上から3分の1に触れるように置きましょう。

足の横の位置は少〜し左側におくのががオススメです。

親指側で力を出そうとする方が多いですが、人間の足は少し外側に向かって蹴るほうが踏ん張りやすく、力を送り出しやすいからです。

ハイハットの位置

リラックスポジションにバスドラを置けたら、ハイハットも同じようにセットしましょう。

ハイハットペダルはコントロールのポイントがバスドラペダルより少し前にあるので、より深めに踏むことが多いです。

上で踏みすぎるとヒールダウンでオープンが開けにくく、下すぎるとクローズが閉めにくくなります。

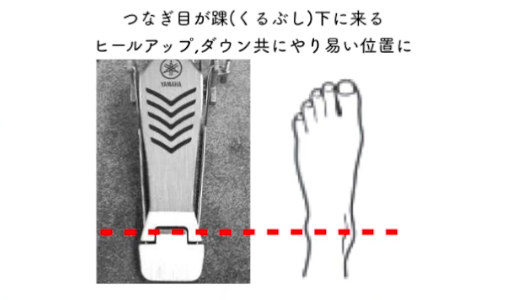

前後の位置はくるぶしがハイハットペダルのつなぎ目の上あたりにくるのがオススメです。

足のサイズによっては前後するのでストレスなくコントロール出来る位置を見つけましょう。

スネアの位置

スネアドラムの位置はセットしたハットスタンドとバスドラペダルのド真ん中です。

ヒザにスネアが当たってしまう方はその分両足の幅を少し空けましょう。

初めのレディーポジションを広げる感じです。

前後の位置はなるべくハイタムに当たらない程度に前に出すと、タム移動がスムーズに出来ます。

スネアの高さ・角度

スネアドラムの高さ、角度は細かく、プレイスタイルによって大きく変わります。

高さによる特徴

- 高め(ヘソと同じくらい)

-

- リムショットがしやすい

- スティックの力が落ち切る前に打面に着くのでパワーが出しやすい

- モーラー奏者に多い

- 慣れないと叩き辛い

- 低め(椅子の高さと同じくらい)

-

- 小音量が出しやすい

- タムも同じく低くすると平行移動がしやすい

- 意図せず姿勢が悪くなりやすい

人によって骨格の比率も異なります。(坐骨の大きさ、二の腕の長さ等)

オープンリムショットとクローズドリムショットがバランスよく叩きやすい位置を探しましょう。

- おへそから拳一つ分下

- 前腕(ヒジから手首まで)を地面から平行に構える

- スティックがリムにあと少しであたりそうなぐらい

角度は「180度水平から少し自分に傾いているぐらい」がスティックが跳ね返ってきやすいです。

手前に傾きすぎは手首の自由度を奪ってしまうのであまりオススメはしておりません。

他には傾きをあえて右斜にしてレギュラーグリップと併用しやすくしたりする方法もあります。

ハイハットの高さ・開き具合

ハイハットの高さもプレイスタイルによって変わります。

- ロック

-

エッジを多用するロックは高めにセッティングされることが多い。スネアも大振りしやすくなる。

- ポップス

-

エッジとトップをバランス良く使いたいので、どちらにも行ける高さに。

- ジャズ

-

ハイハットレガートでトップを多く使うので、低めのセッティング。

ハイハットの開き具合は1cm 〜 4cmの間で調整することが多いです。

調整する時にはハットシンバル自体の重さで下がる分も加味しましょう。

開き具合の特性

- 小さく開ける

-

- 反応が早い

- フットクローズの音が出にくい

- ツインペダル利用中でハーフオープンをプレイしたい場合は程よいハーフ気味に

- 大きく開ける

-

- フットクローズの音量がしっかり得られる

- ダイナミクスも幅広い

- コントロールが難しい

- エッジとトップがどちらも叩きやすい高さ

- セッティングしたスネアから拳2ぶんほどの高さ

- 開き具合はバランスの良い1,5〜2cm 程

タムタム&フロアタム

タムのセッティングの基本は各ドラムを「滑らかに移動できる事」です。

凸凹してると明らかに移動し辛いですよね?

美しい並びを目指しましょう!

セッティングの順番

まずはフロアタムからセッティングしてみましょう。

スネアより少し低くするとタム回しをした時、スムーズに行きやすいです。

2つ以上フロアタムをセッティングする場合はタム同士の面が平行になる様にしましょう。

タムタムの角度はスネアドラムで得た関係をそのままタムに応用してみましょう。

スネアドラムのポジションをそのまま別の場所で作る感じです。

リムが当たるからといって角度のつけすぎ(スティックに対して45度ぐらい)はオススメではありません。

リバウンドが返って来づらい・音も詰まる・ヘッドにキズが付きやすいとデメリットが多いです。

小柄な方のタムセッティング

小柄な方は特にタムのセッティングに悩むことが多いです。(自分もそうでした)

バスドラが22インチで深洞のタムだとドラムセットに埋もれてしまいますよね。

解決方法は2つ

- タムを高くして、角度をつける事で叩きやすくする

- 椅子を高めにセッティングすることで上から叩きやすくする

最近は10、12インチのタムがが普及してきましたが、一昔前は12.13でかつ深洞がスタンダードでした。

レンタルスタジオはまだまだ深洞のタムが多いので上記で対策をしてみましょう。

ライドシンバル

ライドシンバルのセッティングはタムの位置とプレイスタイルに左右されます。

ライドシンバルの位置

- ワンタム

-

ハイタムの横にセットして比較的自由が効く。

- ツータム以上

-

ロータム横に少し被るかんじで、角度も打面と一緒ぐらい。フュージョンドラマーに多いセッティング。

- あまり多用しない

-

フロアタムの上。クラッシュがミドルタム上にセットしやすく、ロック、メタル系のドラマーに見られる。

悩んだらロータム横にしてみましょう。

ハットとの距離が近く移動がスムーズなのでオススメです。

ライドシンバルの角度

シンバルスタンドの高さにより相対的に変わりますが、ボウの叩きやすさを基本としてエッジ・カップも満遍なく叩ける角度にしましょう。

ジャンルによってエッジ・カップを多様する場合は調整します。

クラッシュシンバル

クラッシュシンバルのセッティングもプレイスタイルによって変わります。が、以下のポイントを抑えてみましょう。

- エッジの叩きやすさを基本としてボウ・カップも叩ける角度

- エッジに対してスティックが斜に入る角度

- 腕をラクに上げて叩ける高さ

迷ったらシンバルの真ん中が肩の位置に来るようにしてみましょう。

角度は直角から60度ほどです。

ジャンル別傾向

- ロック

-

明瞭なクラッシュ音が欲しいので水平気味。

(殆ど水平セッティングもあるが、あまりシンバルには良くない) - ポップス

-

基本クラッシュとして使うが、ボウも叩ける角度に。

- ジャズ

-

クラッシュもトップを多用するので前に傾きがち。

(上から落とす奏法ではジャズでも水平になりやすい)

他にもシンバルの特性によって傾きを調整したり様々です。

クラッシュシンバルの位置

右のクラッシュ位置は主に3種類あります。

- ライド左

-

- 日本のスタジオで多く見られる定番のポジション。ロック。

- ハットで刻んでクラッシュを使い分けたい時に便利。

- 右クラッシュからハイタムへ向かう動作がラク。

- クラッシュを使ったビートが叩きやすい。

- フロアタムまで回した後にクラッシュしづらい。

- ライドから素早くクラッシュしづらい。

- ライド右

-

- ライドシンバルに被るようにセッティング。

- ライドから腕を少し返す、ジャブを打つような感じで叩けるので慣れるとラク。

- フロアタムまで回した後にクラッシュしやすい。

- ライドに被さる場合はライドシンバルの広がりが抑制される。

- ライド左のクラッシュに慣れていると遠く感じる。

- フュージョンに見られるセッティング。

- ライド右下

-

- ライドシンバルが上に被さるように。

- ライドが被さる場合は下のシンバルの広がりが抑制される。

- ライドシンバルから叩くときは下に落とす感じ。

- シンバルによってはレガートもやりやすい。

- フロアからは移動距離が短くヒットしやすい。

- 下から上の動きが頻繁にしづらい。

迷ったらライド右側がオススメです。

最初はクラッシュシンバルが遠く感じるかもしれませんが、どんなジャンルでも叩ける応用力があります。

バスドラ中心のセッティング

これまでは「全体を見据えたセッティング」をご紹介しましたが、もう一つ「バスドラを中心としたセッティング」をご紹介いたします。

基本は今までのことと一緒ですが、バスドラに対して椅子と足の置き方が違います。それに伴い他楽器の位置も微妙に変わってきます。

- 特徴

-

- 足はペダルに対してほとんど真っ直ぐに置く。

- 足裏の意識は母指球親指メイン。

- 身体がバスドラに対して左寄りになりがち。スネア、ハイハットも伴って少し左側に開く。

- 左寄りになる為、ライドやフロアが少し遠くなる。

- 身体の向きが変わった事によってタムも、基本を踏まえながら微調整する。

- 利点

-

- バスドラが近くにある為、初めはやりやすく感じる。

- ガニ股の方が力が出しやすい人に向いている。

- 左のスペースが空く為、追加のタムやシンバルがセットしやすい。

ペダルのセッティング

以外にも質問が多いペダルのセッティング。

初めは標準的なセッティングを身につけてそこからアレンジしていきましょう。

ビーターの角度

ビーターの角度は遠心力やコントロール、リズムの取り方に結びつきます。

- 角度が大きくなる

-

コントロールが難しくなるが、遠心力がよりかかるので大きな音が出しやすい。

- 角度が小さくなる

-

すぐに音が出やすいですが、ダイナミクスが出しずらい。

はじめは横から見て”45度ぐらい”が程よい遠心力がかかりやすくオススメです。

ビーターの長さ

ビーターの長さはパワーとコントロール性に影響が出ます。

基本はセッティングした時にバスドラムの真ん中をヒットするようにすると明瞭なアタックが得られやすいです。

- ビーターが長くなる

-

コントロールが難しくなるが、遠心力がよりかかるので大きな音が出しやすい。

- ビーターが短くなる

-

すぐに音が出やすいですが、ダイナミクスが出しずらい。

バスドラの口径が18,16と小さく、リフターを使わない場合は少しセンターからずれるため、硬い音になります。これが独特の歪みを生んだりします。

スプリングの強さ

スプリングのセッティングはメーカーやスプリングのヘタリ具合によっても異なるので、目視では見分けが難しい所です。

オススメはスプリングが今にも外れそうなところから、徐々に締めて行って少し張りが出てきたかな?ぐらいです。

適度なスプリングの返しと、フットクローズで足を置いた時に疲れない程度でコントロールができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

上半身のセッティングばかりに目が行きがちですが、下半身も重要な事が分かっていただけたかと思います。

ドラマーは自身の楽器で叩く機会よりも、スタジオやライブハウスのものを使って叩く事が多いです。

その都度自身にあったセッティングにできる事が、プレイもよりやりやすくなり、より音楽に没頭できます。

また憧れのドラマーのセッティングを真似てみる事もお勧めします。

これは自分に合う!やこれは叩きづらい!なども見えてきて、何故こんなセッティングにしたんだろう?と考え、身体で感じる事で自分なりのセッティングが見えてくるはずです。

ただ気にしすぎて音楽に集中出来ないのは本末転倒です。

今で出来ることで快適にできればいいな…程でから始めてみましょう。

尚、今回の記事は以前作った動画にプラスαしたものです。

よろしければこちらもご覧ください。少しでも参考になれば嬉しいです!